犬の子宮蓄膿症について【越谷どうぶつ病院】

子宮蓄膿症は子宮内に細菌が感染することにより、子宮内膜に炎症が起こり、子宮内に膿が溜まる病気です。

陰部からのおりもの(排膿)に飼い主様が気付き、動物病院にて診断される場合がほとんどですが、陰部からのおりもの(排膿)が閉鎖型では、発見が遅れることがあり、命に関わることもありますので、気になる場合はすぐに動物病院へ受診しましょう。

犬の子宮蓄膿症の症状

・陰部より血膿のようなおりものが出る

・飲水量が急に増えた

・元気・食欲がない

・生理が終わってまだ間もないが、また血が出た

・目が充血している

・熱がある

犬の子宮蓄膿症の原因

犬の子宮蓄膿症は未避妊の雌に起こる病気です。

発症は中年齢以降に多く、特に生理後3カ月以内に発症しやすくなります。

主に大腸菌が陰部から感染することにより子宮蓄膿症が発症します。

子宮蓄膿症の診断

子宮蓄膿症の診断は上記の症状に加え、血液検査や超音波検査などの所見から複合的に診断します。

避妊手術の有無、犬の年齢、生理から発症までに期間などは診断の重要な手がかりとなります。

血液検査では白血球の上昇、BUN、CREA、ALPの上昇、C反応性蛋白質(CRP)の上昇が認められ、重症度や予後の指標となります。

レントゲン検査や超音波検査による画像診断では液体(膿)を含む腫大した子宮が確認されます。

犬の子宮蓄膿症の治療

子宮蓄膿症の根治的な治療は外科手術(卵巣子宮摘出術)となります。

手術によりほとんどの犬が助かりますが、術前の状態が悪い犬では、合併症により亡くなってしまうこともあります。

そのため、手術前に状況に応じて、点滴や抗生物質の投与、貧血が重度の場合は輸血などを行います。

手術の方法は、子宮と卵巣を全て摘出する卵巣子宮摘出術を行います。術名は避妊手術を同じですが、子宮に膿が貯留し、大きくなっているため、通常の不妊手術より、おなかを大きく開ける必要があります。

卵巣も腫瘍化していることも多く、繊細な手技が必要となります。

子宮が破裂し、膿が腹腔内に漏れ出している場合は、おなかの中を洗浄します。

子宮が腫瘍化している場合は、他の臓器と癒着していることがあり、慎重に剥離する必要があります。

子宮蓄膿症の合併症

全身性炎症反応症候群(SIRS)

全身性炎症反応症候群(SIRS)は子宮蓄膿症により起こっている炎症が全身へ波及した状態です。

子宮蓄膿症の犬の57%が全身性炎症反応症候群(SIRS)を併発していると言われています。

全身性炎症反応症候群(SIRS)への対処が遅れると敗血症や播種性血管内凝固(DIC)などの他の合併症を引き起こし、状態が急激に悪化します。

播種性血管内凝固(DIC)

播種性血管内凝固症候群(DIC)になると血管の中に血栓という血の塊ができ、それが全身の各臓器に流れることにより、全身性の組織障害が引き起こされます。

血栓を消耗したあとは、血が止まらない出血傾向となり、死亡することがある病気です。

エンドトキシンショック

感染した細菌から放出される毒素(エンドトキシン)が血中にたまるとショック状態を引き起こすことがあります。

ショック状態になると、循環血流量や組織中の酸素飽和度の低下により、意識が朦朧とし、呼吸が荒く、ぐったりとした状態になります。

適切な治療をしなければ早期に亡くなる可能性が高い状態です。

子宮蓄膿症の予防

子宮蓄膿症は避妊手術により予防可能な病気です。

乳腺腫瘍と異なり、中年齢以降でも避妊手術をすることにより、子宮蓄膿症の可能性はほぼ100%無くなります。

子宮蓄膿症が発症してから手術をするのと、未然に避妊手術をするのでは、犬の負担は大きく異なります。

繁殖の予定がなければ避妊手術を受けさせましょう。

犬の避妊手術についてはこちら

越谷市、レイクタウン、草加市、春日部市、吉川市の方で、犬の子宮蓄膿症、陰部からのおりもの(排膿)でお困りの方は当院へご相談ください。

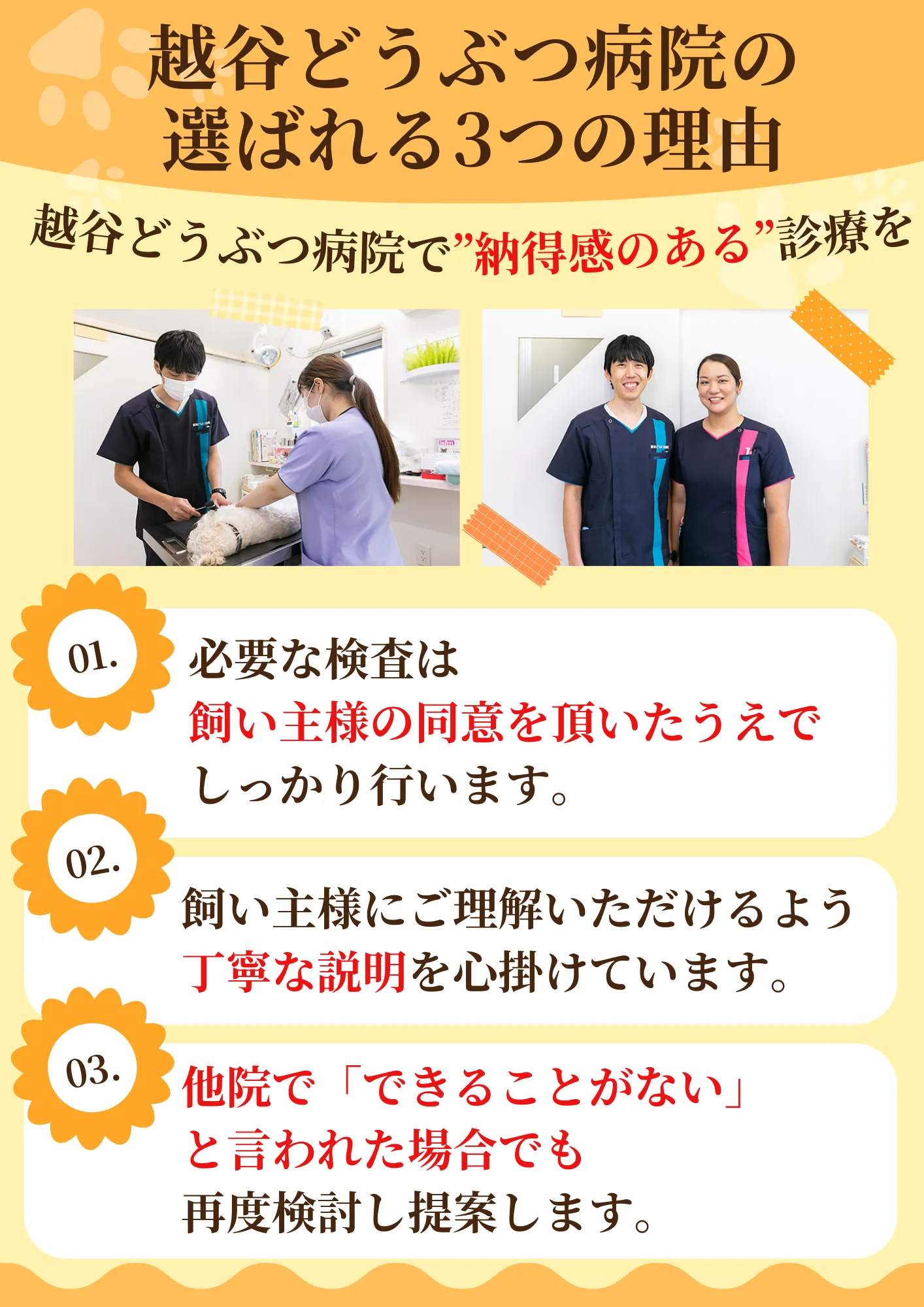

越谷どうぶつ病院

院長 岩岡