猫のよだれが出る原因について【越谷どうぶつ病院】

猫がよだれを垂らしているときに考えられる原因について解説します。

猫は気持ちが悪いとき、口が痛いとき、苦みを感じたとき、過度に興奮しているときによだれを出すことがあります。

よだれのほかに以下の症状がみられるときは一度動物病院へ受診しましょう。

口が痛いときにみられる症状

・口元を触ると嫌がる

・硬いものを食べにくそうにする

・食べているときに突然痛そうに鳴いて、食べるのを止めてしまう

・口元を気にして前足で擦る/前足の毛がよだれで汚れている

・歯茎や口の中が赤く腫れている/口臭が強い

・食べ物や前足に血がつく

よだれとともに上記の症状がみられるときは歯周病や歯肉口内炎になっている可能性があります。

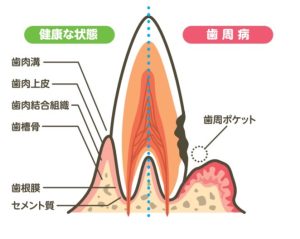

歯周病

歯周病とは、歯に付着する食べかすをもとに、菌が増殖することにより起こる感染症です。

歯周病は進行すると歯の周囲の顎の骨を溶かし、歯が抜け落ちるまで自然に治ることはありません。

また歯周病菌は血中に流れ、全身に循環することにより、心臓病や腎臓病のリスクを増加させます。

例えば高齢の猫に多い慢性腎臓病のリスクは、軽度の歯周病で2倍、中程度の歯周病で12倍、重度の歯周病では25倍に増加すると言われています。

人間と同様にほぼすべての猫が歯周病になる可能性があり、その予防にはデンタルケアが重要になります。

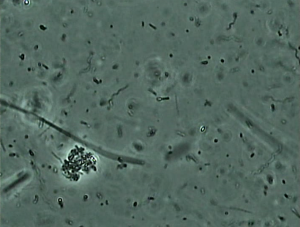

当院では位相差顕微鏡を用いた歯周病検査や歯磨き指導なども行っておりますので、ご興味のある方はご相談ください。

当院の歯周病治療に関してはこちら

https://koshigayavet.jp/dental_surgery/

歯肉口内炎

猫の歯肉口内炎は歯肉から口腔内全域にかけて炎症や潰瘍が見られる病気です。

猫の歯肉口内炎の原因はまだ完全には解明されていませんが、カリシウイルスやパスツレラ菌などのウイルスや細菌、また口腔内細菌に対する過剰な免疫反応などが複合的に関与していると言われています。

治療は免疫反応を抑えるステロイド剤や免疫抑制剤、免疫調整作用のあるインターフェロン、口腔内細菌を抑える抗生剤などが使われます。

上記の薬による治療は一時的に症状を緩和することはできますが、完全に治すことはできません。

根治的な治療として全臼歯抜歯(奏効率85%)、全顎抜歯(奏効率95%)が行われます。

気持ちが悪い時に見られる症状

猫が気持ち悪い時に見られる症状にはよだれ以外にも以下のものがあります。

・嘔吐する

・食欲がない

・口をくちゃくちゃする

猫が気持ち悪くなる病気には、胃腸炎、膵炎、肝臓病、腎臓病、腫瘍、炎症性腸疾患、異物誤食などがあります。

よだれに加え上記の症状が見られる場合は動物病院へ受診しましょう。

猫が吐くときに考えられる病気についてはこちら

https://koshigayavet.jp/wp/blog/1781/

猫が興奮してしまう病気

猫が興奮してしまう病気には、甲状腺機能亢進症、てんかん発作(その他の脳疾患)、カフェイン/チョコレート中毒などがあります。

甲状腺機能亢進症

甲状腺機能亢進症は甲状腺からホルモンが過剰に分泌されてしまう疾患です。

甲状腺ホルモンが過剰に分泌されると以下の症状が見られます。

・興奮しやすくなる

・散瞳(黒目が大きくなる)する

・食べているのに痩せてくる

・時々吐く

・口を開けてハァハァすることがある

甲状腺機能亢進症の診断は血液検査で甲状腺ホルモンを測定します。

ホルモンの数値が高い場合は甲状腺機能亢進症と診断されます。

甲状腺機能亢進症の猫は一見、元気があり食欲もあるため、あまり病気である印象を受けないことが多くあります。

それ故、発見が遅れてしまうことがあります。

甲状腺機能亢進症の状態が続くと血圧が高くなり、心臓や腎臓に負担がかかります。

高血圧が持続すると、心臓病、腎臓病、脳出血、失明などを突然引き起こすことがあるため注意が必要です。

治療は甲状腺ホルモンを抑える薬を内服します。

薬が効きすぎてしまうとホルモン不足になってしまうため、薬の量は少量より開始し、2週間おきにホルモン値を測定し、ホルモンが安定する丁度よい薬の量を決めます。

甲状腺の腫瘍が原因となり甲状腺機能亢進症になっている場合は甲状腺を摘出する手術の適応となります。

てんかん

猫のてんかん発作には以下の症状が見られることがあります。

・よだれが出る

・震える

・興奮しハァハァする

・意識がなくなる

・四肢を伸ばし痙攣する

てんかん発作は一般的に5~10分ほどで治まりますが、一回の発作中に次の発作が起こる発作重責となると長時間発作が続き、脳細胞が障害される恐れがあるため危険です。

すぐに発作を止める必要があるため、動物病院へ連絡した上で受診しましょう。

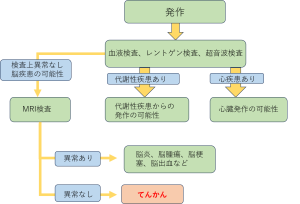

てんかんの診断には血液検査やレントゲン検査を行い、内臓疾患や心臓病がないかを確認し、脳以外に異常がないことをまず確認します。

異常がなければ、てんかんかそれ以外の脳疾患かと判別するためMRI検査を行います。

MRI検査は麻酔が必要となるため、事前に麻酔が安全にかかられるか検査しておく必要があります。

てんかんの場合はMRI検査において明らかな脳自体の異常病変は見られません。

腫瘍や炎症、出血、脳梗塞などがないかをMRIで確認します。

発作の原因により治療法は異なりますが、てんかんの場合は抗てんかん薬を内服します。

抗てんかん薬は発作の閾値を上げ、発作を起きにくくします。

発作が完全になくならない場合もありますが、頻度が減ることにより動物の負担を減らすことが出来ます。

中毒

犬や猫ではカフェインやチョコレートに含まれるテオブロミンという成分による中毒でもよだれがみられることがあります。

よだれのほかに震えや呼吸が早なるなどの症状が見られます。

誤食が判明したらまず動物病院へ相談しましょう。

状況により適切な処置が変わるため、いつ何をどのくらい食べてしまったのか、動物病院へ連絡し、判断を仰いでください。誤食直後であれば吐かせる処置をしたり、希釈するために点滴や活性炭の投与などを行います。

中毒症状がすでに表れ始めている場合には状況に応じた処置をします。

越谷市、レイクタウン、草加市、春日部市、吉川市の方で、猫のよだれが気になる場合は当院へご相談ください。

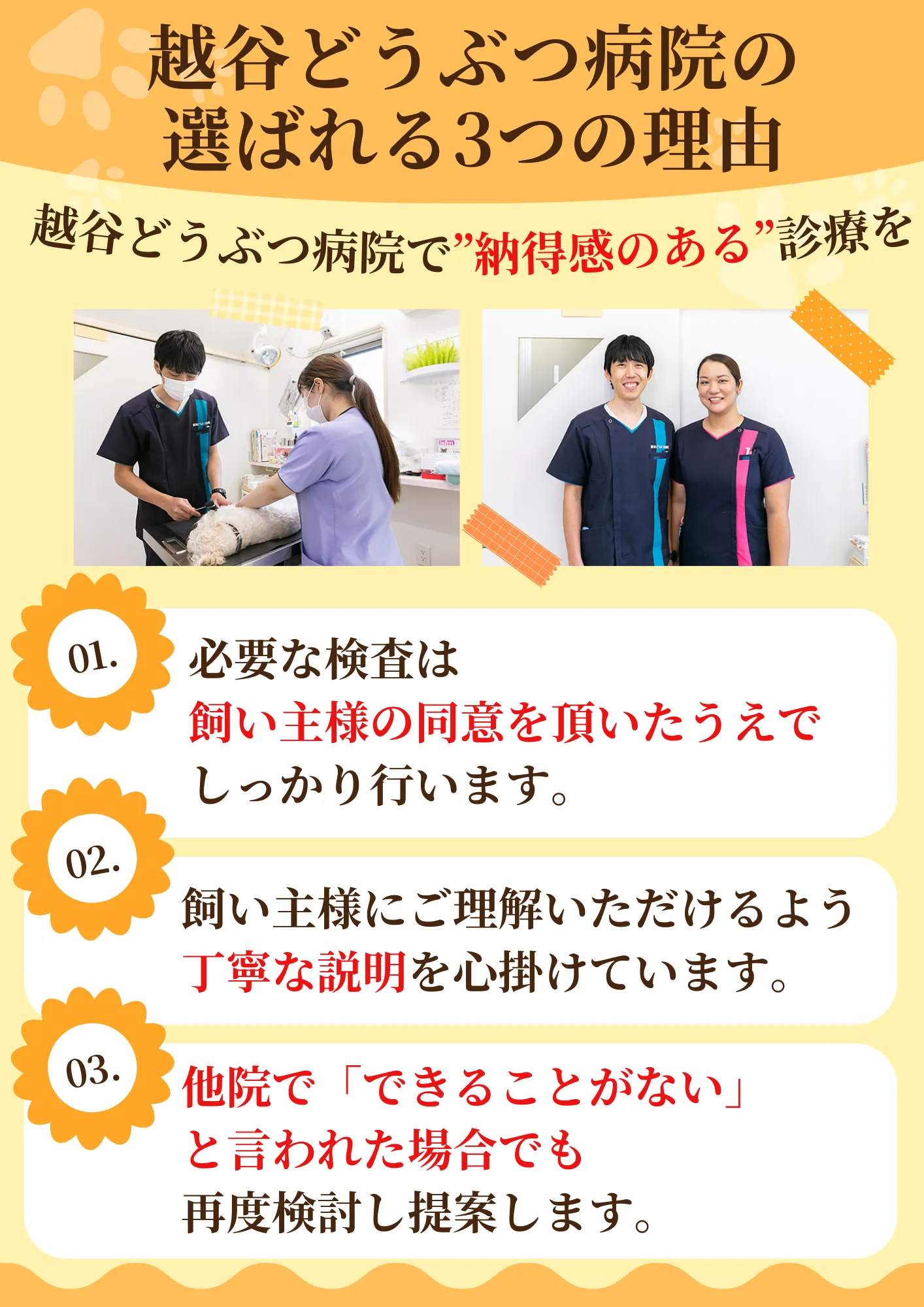

越谷どうぶつ病院

院長 岩岡